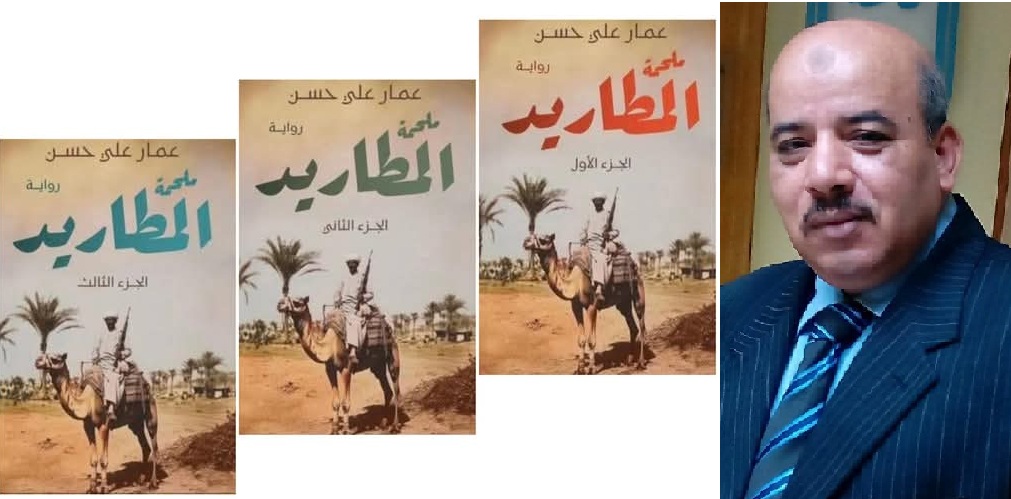

تتكون "ملحمة المطاريد" لـ "عمار على حسن" من ثلاثة أجزاء وترصد صراعاً على الثروة والمكانة بين عائلتين، أُجبرت إحداهما، وهي عائلة الصوابر على ترك القرية، ولكن أحفادها لم ينسوا وصية الأجداد، بالعمل على استعادة ما كان لهم من مكانة ونفوذ، وهي المكانة التي سلبتهم إياها عائلة الجوابر. ووسط صراع ممتد بين هاتين العائلتين يصوِّر عراك الفلاحين مع فيضان النيل وجفافه، يظهر طرف ثالث يشعر بأن له حقوق ويتطلع للحصول عليها، ومع مرور الزمن أصبح هذا الطرف ضلعاً ثالثاً في مثلث الصراع على الثروة والمكانة، ويتمثل هذ الطرف الثالث في الفقراء والمهمشين والعبيد السابقين "آل بخيت"، واليهود والنصارى والحرفيين، الذين كان يستغلهم الصوابر والجوابر مجرد أدوات في لعبة توازن القوى بين العائلتين. ويظهر هذا التحول الكبير في الجزء الثاني من الرواية، وينطوي هذا التحول المثير على الدرس الأهم الذي يجب أن يلتفت إليه رجال الحكم في كل زمان ومكان، وهو أن "الذين لا يملكون أرضاً ولا سلطة، يتحولون إلى قوة خام غير مضمونة الولاء".

يتسم الأسلوب بأنه شاعري تأملي، وتتميز لغة الحكي بأنها غنائية هامسة، وتمزج بين الأدب والخيال الشعبي، مما يجعل الرواية تبدو كحكاية تُروى على مصطبة، وتضفي اللغة على السرد طابع التدفق المريح والتأثير القوي في وجدان القارىء، وتنساب اللغة بسلاسة على لسان راو عليم بالأحداث، حكيم في الأفكار، كأنما عاش كل الحكايات في الرواية من البدايات إلى النهايات، أو تعايش معها أو خبرها جميعاً من خلال خبرته الخاصة التي اكتسبها من العيش في إحدى قرى المنيا، وإطلاعه الواسع على تاريخ مصر الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية والسياسية.

تتحدث الرواية عن تتابع رجال عائلتين متصارعتين في قرية مصرية متخيلة، وعن تطور نظام الملكية الزراعية في الريف المصري وانعكاساته على المصريين، أغنياء وفقراء على حد سواء، ويمتد هذا التتابع إلى 16 جيلاً، وفيه ينزع الصوابر إلى الخير، متسلحين بالبركة وحب الناس، ويتعاطفون مع ظروف البسطاء، على عكس الجوابر، الذين يتسلحون بالثروة، ويفعلون أي شيء في سبيل امتلاك النفوذ.

اللغة في الرواية مزيج فريد بين الفصحى الرصينة والروح الشعبية المتغلغلة في الأمثال والحكم والأشعار، وتأتي العبارات محمّلة بدلالات رمزية، تتجاوز مجرد الوصف إلى تأسيس معنى شعبي عميق، ويوظف الكاتب الربابة والغناء الشعبي، والتراكيب المجازية، والموروث الصوفي والتعبيرات القرآنية، لتحويل الصور الحسية مثل (الزرع، الفيضان، الفأس، الحصان، الربابة)، إلى معانٍ تتعلق بالكرامة، والسلطة، والهزيمة، والنجاة، وتُمكن هذه اللغة القارئ من الدخول في وجدان الشخصيات، والتماهي مع أحزانهم وأحلامهم.

ويُلاحظ أن الحوارات قليلة في الرواية، ولكنها، على الرغم من قلتها تتسق مع طبيعة الرواية التي تسعى إلى بناء عالم متخيل لكنه متماسك، ولا يحتاج إلى كثير من المشاهد الحوارية التقليدية، فالحوار حين يحضر يكون مقتضباً، رمزياً، ومشحوناً بدلالة، كما في حوارات رضوان مع الرجل المهاب، أو غنوم مع والده وهدان.

وتجمع بنية السرد بين العجائبي والواقعي، وتقوم على ثالوث الكتمان والتلقي والتأويل، وكأن الكاتب يريد أن يقول لنا أن المعرفة لا تمنح كاملة، بل تكتسب عبر التجربة، ولا تخلو بنية السرد من إسقاط دلالي يضفي عليها، عامةً، طابع الملحمة الواقعية، ويضفي على بدايتها، خاصةً، طابع الملحمة الأسطورية، ويجعل من قرية صغيرة متخيلة - تنفرد عن غيرها بأسطورة موروثة أشبه بالحقيقة - مرآة عاكسة لمصر كلها، أو العالم كله، وهي رواية ملحمية لأنها تحكي قصة العذاب المزمن للفلاح المصري على مدار 500 عاماً، مع فيضان النيل وجفافه، والتوزيع المجحف للثروة والنفوذ، خلال حكم المماليك والعثمانيين، ومحمد علي، وكذلك الاحتلالين الفرنسي والإنجليزي، وتجعل من الفلاح المصري البسيط البطل الحقيقي للرواية، وتظهره أمثولة شقاء وعذاب وصبر دائم وإرادة لا تنكسر، تعكس عذاب الإنسان في العالم كله مع الظروف الحياتية المشابهة، ويشعر القارىء بهذا البطل الحقيقي في خلفية المشهد، فيما يرى الأبطال العاديين يلعبون أدوارهم في مقدمة المشهد ، وهم رجال الصوابر والجوابر المتنافسين على المكانة والثروة والنفوذ.

يمتد الزمن في الرواية لنحو خمسة قرون كاملة، ويتسم بالبنية الدائرية لا الخطية، فحياة الأشخاص في الرواية دوائر، والزمن حاضر يعيد ماضيه، مع نهاية حدث ومع كل بداية حكاية، ويظهر ذلك من مجيء الفيضانات لتهدم البيوت كلما بناها أصحابها، ومن عودة الصراعات لتشيع الاضطراب في القرية كلما استقرت الحياة فيها وهدأت، ومن بدء حكاية جديدة بأبطال وضحايا قدامى أو جدد من أهل القرية نفسها، كلما وقعت كارثة جديدة فيها وأحلت الخراب بأهلها. وفي كل مرة يحافظ على القرية الحالمون من الصوابر بالعودة إلى المكانة الرفيعة التي كانوا عليها قبل انكسارهم، والبسطاء الطيبون الذين يعشقون تراب القرية، ويبذلون أرواحهم لأجلها، ويحافظون عليها بكل الوسائل والطرق، منذ حكايتها الأولى حتى وقتنا هذا، برغم تقلب الأزمنة وتغير الأنظمة.

يقدم الكاتب، في رواية المطاريد، تمثيلاً رمزياً لتاريخ مصر الاجتماعي والسياسي، من الأسطورة إلى الدولة، ومن الاستبداد إلى الثورة، ويسخر سرديات وأحداث متعددة لتحقيق ذلك، منها سيطرة الأجنبي، غالباً، على الأرض والزراعة، وصراع المكانة والنفوذ بين بعض العائلات، والذي لايخلو من الاستقواء بالأجنبي المحتل، وأحداث الفيضان وما يستتبعها من تلاحم مجتمعي لدرء مخاطرها، والتصوف كأحد أساليب المقاومة بالصبر، والذي يُعد أحد أهم خصائص الطابع القومي للمصريين في كل العصور، وكذلك الربابة كوسيلة تعبير عن غضب أهل القرية وانفعالاتهم، وهي، بطول الرواية، تلعب، بحرفية بالغة وشاعرية هامسة الدور الإيحائي الذي تلعبه الموسيقى التصويرية في الدراما السينمائية.

النص الروائي في ملحمة المطاريد مفتوح على تأويلات عدة، فبعض الأماكن والأشخاص والأحداث والأشياء لها ظاهر يختلف عن باطنها، كما لا تخلو الرواية من الرمزية العميقة، فالحديقة الغامضة تمثل مركز الغموض والدهشة، وربما تكون هي جنة الخلد في التراث الديني، وقد يكون الخفراء الغرباء فيها يرمزون إلى الملائكة، وشجرة المانجو العالية، قد ترمز إلى تلك الشجرة التي أكل أدم منها، حيث يقول الكاتب عن هذه الحديقة، "يحيط بها سورٌ عالٍ يُثير الخيال، ولا يعرف أحد إن كانت "نبتت من الأرض أم نزلت من السماء"، ويحسب للكاتب أنه جعل الأدوات الواقعية في الرواية رموزاً لها دلالات عميقة، إذ حول الربابة في بعض الأحيان من أداة للحكي إلى جرس إنذار يحذر من غضب الناس، بسبب شعورهم بالضياع، وحول الفيضان من حدث طبيعي إلى رمز لغضب بشري متدفق لا يرحم، بسبب الشعور بالظلم الاقتصادي والاجتماعي، أو بسبب الوقوع تحت نير الاستبداد السياسي.

أيضاً، قد يحمل تمسك الصوابر بالعودة إلى قريتهم، وهو ما تكرر كثيراً في مواضع عديدة بالرواية لمحة رمزية عميقة، يشير من خلالها الكاتب إلى حق الفلسطينيين في العودة، وقد يحمل هذا التمسك، في طياته، قيمة تربوية سياسية، هدفها حث كل إنسان في كل مكان على التمسك بوطنه وعدم التفريط فيه، مهما كان جبروت المستبد، وسلاح المحتل. كما يرمز الشباب في القرية المتخيلة ومنهم "رضوان" و"حمزة"، إلى جيل الحالمين الراغبين في كشف الغامض والممنوع، فيما يرمز "محروس" إلى أدم، وذلك لكونه الشخص الوحيد الذي دخل الحديقة الغامضة، والذي يرفض دائما كشف أسرارها.

يضاف إلى ذلك، لا تخلو الرواية من الإسقاطات السياسية والاجتماعية، فالفيضان يرمز إلى كل انهيار سياسي أو استعماري، لأنه قوة القدر التي تعيد توزيع المصائر، والمجاذيب يُجسدون الصوفيين الذين يتماهون مع السلطة، وينكفئون عنها عندما تتحول الزوايا إلى أدوات نفوذ، فيما يُعتبر المطاريد المعادل الموضوعي للمهمشين والثوار، وترمز العلاقة بين الجوابِر والصوابر إلى الصراع الطبقي والقيمي بين المال والبركة.

تحكي ملحمة المطاريد عن صراع طويل بين الفرد والقدر، في مكان ثابت وأبنية اقتصادية متنوعة، لكن كلها ظالمة، إذ يجمع بينها دائماً سيطرة قلة على الموارد واستبدادها بالكثرة، ويمثل الصبر الرتم أو الإيقاع الدائم للملحمة. والصبر هنا، ليس سلوك فردي عارض، وإنما سلوك جماعي دائم ضد الكوارث، وحركة مقاومة دائمة ضد الظلم والاستبداد، وهو، بالإضافة إلى كل ذلك، عمل رغم الألم، وأمل رغم البؤس والشقاء، وزراعة رغم أنف الفيضان، وبناء وإعمار رغم أنف الانهيار والدمار، وحياة حالمة ومستقبل أفضل للمطاريد أي البسطاء والغلابة رغم أنف ظالميهم، وهذا كله يمثل خصائص وسمات اكتسبها أهل القرية من رضوان الصابر، الشخصية المحورية التي زرعت الأمل بالصبر، وهو الوالد المؤسس لعائلة الصوابر، التي يمثل صراعها مع عائلة الجوابر جوهر أحداث الرواية، وطبيعة السياق الدرامي للملحمة.

فالصبر في الرواية، لا يعني السكون، وإنما يعني الحركة، وهي دائماً حركة واعية وهادفة، وترمي إلى الخلاص من الضرر بكل أنواعه، وكلها أمور تنشدها الربابة ويحث عليها الرواة الثلاثة في الملحمة، ويمكن للقاريء أن يتلمس هذه المعنى في كل الشخصيات، سواء كانت ذكورية أو أنثوية، فالنساء في ملحمة المطاريد لسن رقماً هامشياً في معادلة الحياة بالقرية، وإنما رقماً محورياً في أحداثها، فهي بالحكمة والصبر تؤدي أدواراً حاسمة، اذ يقول الكاتب ، "في صمت النساء قوة تقابل صخب الرجال"، فالمرأة في لحظات الفقد (كالموت أو الفيضان)، تقوم بحفظ النسل وتدفع باتجاه مواصلة الحكاية، أي الحفاظ على الدولة المصرية على مدار التاربخ.

ويمكن أن يُستدل على ذلك بعدد من النماذج النسائية في الرواية، حيث توضح الحكايات كيف كانت مفيدة زوجة رضوان أما مثالية لأبنائها وركنا ركيناً للعائلة، وكيفة كانت روحية زوجة عويس أمينة على أموال غنوم الصابر التي أعادت المكانة لابنه سالم وعائلة الصوابر، وكيف كانت الجواري رمزاً للشهوة والرغبة، وفتنةً للسلطة، وكيف كانت نساء النجع يلعبن دوراً في استدامة المعيشة والحياة، من خلال حمل الأواني ورفع الطين ونقل السلالة.

الرواية في جوهرها ليست عن زراعة الأرض أو بناء القرى، وليست عن صراع طويل وممتد بين عائلتين، هما الصوابر والجوابر، وإن كانت القراءة السطحية قد تشير إلى ذلك، حيث يثير الكاتب من خلالها أسئلة أعمق بكثير، من بينها، من يملك الأرض؟ من يملك الحكاية؟ هل المال يكفي؟ هل البركة تحكم؟ وهل من يملك الحكاية هو من يملك المصير؟ وهل جوهر الحكاية هو الصبر؟ وهل الغضب يجعل للصبر حدود؟ وهل هذا ينطبق على كل العصور؟ وهل من المأمول أن يعي الحاضر الدرس الغائب؟ وهل ؟ وهل؟ وهل؟ و.... وكلها أسئلة و"هالات" تكتنف إسقاطات تحمل في طياتها الدروس والعبر لكل من فطنها قبل فوات المدة الزمنية التي تفصل بين محددات " الصبر- الغضب - الفعل".

من خلال مكونات معادلة الحكاية في الرواية، وهي، الصوابر الذين يملكون الأسطورة ويعاملون الغلابة معاملة حسنة، والجوابر الذين يملكون المال والنفوذ ويستقوون دائماً بالمحتل أو الأجنبي، والمطاريد الذين لا يملكون شيئاً سوى الغضب والحلم، يقدم الكاتب نظرية في "الملكية الوجدانية" و"الهوية الجماعية"، تمثل جرس إنذار للجميع فيما يتعلق بمستقبل القرية الذي ربما ترمز للدولة في كل زمان ومكان، ويهدف الكاتب من وراء هذه النظرية إلى تحقيق الانتباه الجمعي للخطر الراهن، في كل عصر، وفي كل زمان ومكان، ومفاد هذه النظرية "أن الأرض لا تكفي إن لم تملك رمزاً يحفظك في الذاكرة".

المطاريد في الرواية هم طبقة عريضة من الناس يجمع بينهم أنهم فقراء وبسطاء وغلابة، ولكنها تألفت على مدار الزمن من مرتادي "الزاوية" الوحيدة بنجع المجاذيب، وأبناء الزاوية الذين رفضوا الانحياز لا للصوابر ولا الجوابر، والمجاذيب الذين خالفوا الصوابر، والشباب الذين لفظهم الصوابر والجوابر معاً، والعبيد الذين حُرموا الميراث، والحرفيين الذين استُغِلوا وأهملوا. ومع الأحداث وبفعلها يتحول المطاريد إلى صرخة الثورة الصامتة، حيث يجتمعون ليلاً في أطراف الأرض، يتهامسون، ويسهرون ويتدربون، ويحمون بعضهم البعض، ثم يتحولون إلى قوة ثالثة جديدة خارج النظام.

تتسق الرواية في علاقة الإنسان بالقدر، مع الموروث الديني الجمعي، فالإنسان فيها لايصنع قدره ولا يتحكم فيه، ويمكن استنباط ذلك من أمثلة كثيرة، منها أن "رضوان" لم يختر أن ينجو، بل اُختير. و"وهدان" ورث الأرض، ولم يمتلكها تحت صهوة جواد وسيف، و"غنوم" وجد نفسه كبيراً في زمن هش، ولكن، وعلى الرغم من أن الرواية تؤمن بالقضاء والقدر، إلا أنها تترك هامشاً حراً للإنسان، بما يعني أن الإنسان إذا عمل زرع، وإذا زرع انتظر، وإذا صبر حصد، وإذا جحد سقط، وإذ سكت عن حقه سُلب منه، وإذا دافع عنه حافظ عليه، والدولة والوطن هما الغاية الأسمى في صحيفة الحقوق الإنسانية.

وتبرز الرواية التصوف الشعبي لا بوصفه فقط شكلاً دينياً، وإنما كبناء أخلاقي واجتماعي وثقافي، فالزاوية مدرسة ودار إفتاء ومركز توزيع للرزق على الغلابة والمحتاجين، والزاوية مأوى للمطاريد، وربما يريد الكاتب من وراء ذلك، أن يضع يدنا جميعاً على أحد أهم الأهداف الجوهرية والحقيقية للدين، وأنه في عموم أهدافه وخصوصيتها يحرص على "الأخذ بيد الناس وليس استغلالهم"، ويقدم الكاتب التصوف في الرواية على أنه كل شيء "يبدأ من النية، ويُوزن بالبركة، ويُنهي بالصبر"، ولكنه في الوقت نفسه يؤكد أن الإنجازات الكبرى كبناء الدول يتم بالعمل والصبر، إذ تأسست وبُنيت قرية نجع المجاذيب بالعمل والصبر، وليس على الخوارق، والمجاذيب هم فئة من الزراع ساعدوا رضوان الصابر على بناء النجع بعد انهياره بفعل الفيضان.

الرواية، في ظاهرها وسياقها المحلي، تحكي قصة المطاربد في مصر، عبر أجيال متلاحقة تبلغ ستة عشر جبلاً، وهم مطاريد الفقر والعوز والعسف والخوف، ومطاريد الاحتلالات الطويلة والسياسات الظالمة، وإن كانت المحطات السياسية تبقى دائماً في الخلفيات البعيدة للمشهد. وأجمل ما في الرواية أن لها باطن وسياق عالمي، فهي تبدو أمثولة لعذاب الإنسان في كل بقعة من بقاع العالم، في أي زمان وأي مكان، ومهما كانت ثقافته أو عقيدته، وتظهر الرواية رفض الإنسان للظلم والانكسار في كل مكان، كما تظهر سعيه الدؤوب من أجل النهوض والانتصار وتحقيق العدل له وللآخرين.

استناداً إلى تلك المعطيات، لن نكون مبالغين إذا ما نظرنا إلى ملحمة المطاريد على أنها رواية استثنائية، محلية الشكل، عالمية الجوهر، وأنها تُحيلنا، من دون أن ندري عند قراءتها، إلى أعمال روائية كبرى كـ "الحرافيش" للأديب العالمي نجيب محفوظ، و"100 عام من العزلة" لغابرييل غارثيا ماركيز، في استدعاء الأسطورة، وتأسيس القرية، وتعاقب الأجيال، وتكرار المصائر، و"الطاعون" لألبير كامو، في تجسيد الكارثة الطبيعية كرمز للانهيار السياسي ، و"الأرض" لعبد الرحمن الشرقاوي، في تصوير الصراع على الأرض كصراع وجود، و"الإخوة كارامازوف" لدوستويفسكي، من حيث تأملات الشر والخير والقدر ضمن بناء عائلي.

------------------------

بقلم: سعيد نصر

* شاعر وناقد وكاتب صحفي